2023广州设计周以“惊喜AMAZE”为主题,以“当代人居生活美学新业态的设计+选材”为展览方向,将于12月8-11日在“广州保利世贸博览馆+广州国际采购中心+南丰国际会展中心”三馆举行,展览规模达18万㎡。

▲2023广州设计周将于广州琶洲“保利馆+国采馆+南丰馆”三馆举办

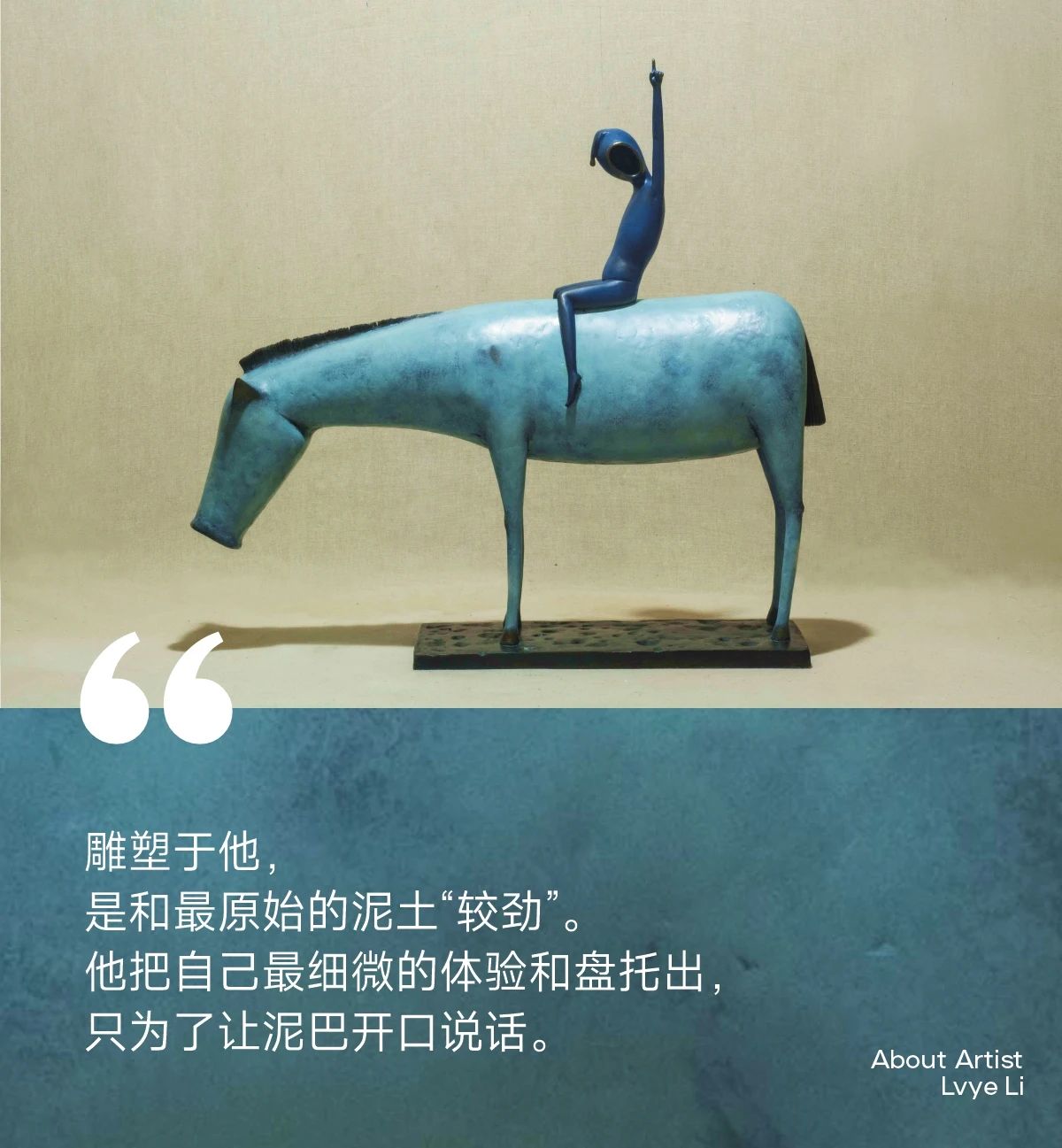

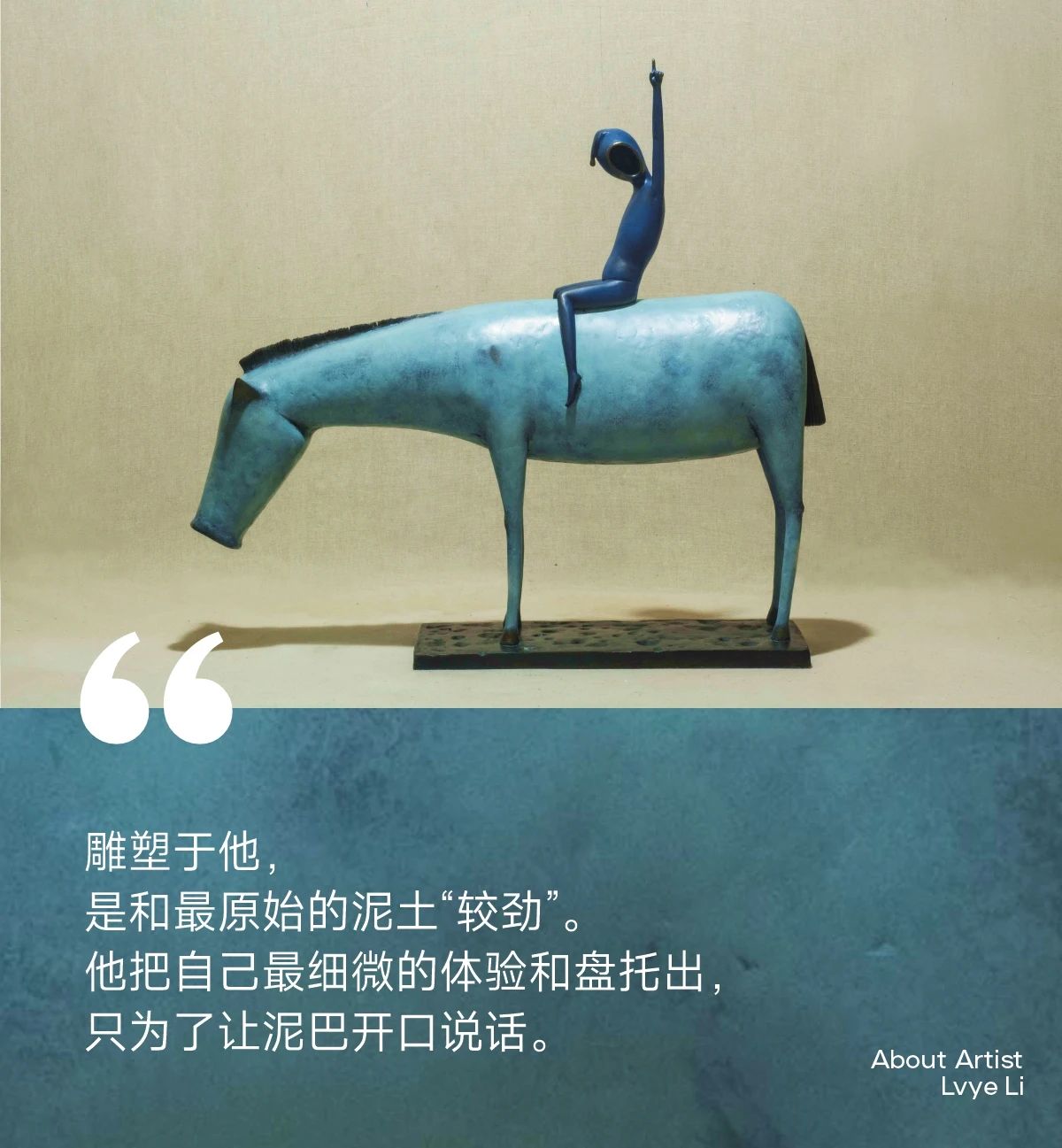

鹰牌2086“水墨京砖馆”携手栖木艺术,从当代独特的审美角度,以“兰亭序”为引,曲水流觞,承载现代东方精神的东方集系列产品,融合艺术家李绿野的当代雕塑作品,探索人与空间与自然的共生共存,找寻东方的自然、多元、平衡。以更具精神性、融合性、多元性的艺术发声,回归东方生活的自然本质。

接下来,让我们了解一下当代艺术家李绿野和他的雕塑作品。

文字 | 党彦涛

影像 | 锦程

图文未经栖木艺术授权,不得擅自使用。

莫名其妙地,小学五年级的一天,李绿野忽然缠着父亲带他去教堂。当时他压根不知道基督是谁,只是从电视里看到过西方人餐前祈祷的样子:双手紧握,闭眼低头,口中念诵着“愿你的旨意行在地上,如同行在天上”,言毕在胸前画个十字,这一番仪式引起了他的好奇。高中毕业,他一腔热血地考进了艺术学院,研习了很多年的绘画说放就放,一门心思鼓捣起了雕塑,原因和小时候去教堂如出一辙——好奇。他似乎从小就具有了明确的自由意志,并且十分信赖直觉,他听从自己的好奇,像一个吉卜赛人那样走得飞扬快意,然而脚步绝不虚浮:黑洞、氰化物、涉水,三个系列的作品一溜排开,带着泥土的厚实和青铜的粗粝。当你靠近去看,立刻就会被上面弥漫的疼痛感俘获,那种痛说不清是尖锐还是滞钝,就像被某个体积庞大且周身利齿的重物迎面撞上。但似乎是嫌这种冲击过于残忍,他又让作品显出一种轻盈的样子,那种痛就柔和了很多,像衬了一层棉花。大学期间,李绿野就读的云南艺术学院从市区搬到了郊外的一片山里。彼时,那还是一片半开发的区域,现代文明的构筑物和原始地貌交织。过了紧邻学校的窄河道,便是一片覆盖着森林的山,时而升起的氤氲山岚,伴随几公里外的高原湖泊若隐若现,这种景色极易引起关于天、地、人的遐思。当时在校园里,不经意间就会遇到蛇、黄鼠狼、松鼠、各类野鸟等小型野生动物。甚至在一楼的雕塑系上课时 ,这些小动物突然造访也不是特别罕见的事情。这是在城市长大的他从未有过的经历。“当时本能的反应是,这些闯入者对我们是否有威胁,特别是蛇,确实分不清有毒没毒。只能请保安来把它们请出去。”他说,“但是有一次,一只误入的鸟不停地撞击着高处的玻璃,撞到晕厥才被我们捉住放生。我想在它的世界里,的确没有玻璃的概念,它只会觉得,为什么自由近在咫尺,我却无论如何也出不去。也就是那一瞬间,我意识到,其实它们根本不是闯入者,我们才是。这片天空,这片荒野,原本都是它们世代生息的地方,是我们来了,推平了它们的土地,盖上了房子。”应该也是在此刻,他开始有了人和自然辩证关系的朴素意识。他进一步想到大家皆为造物,从自然的角度来看本属平等,所谓的高低贵贱之别其实是人类的一厢情愿和偏狭。这种荒野赐予的生命体验日后都成为了他世界观的一部分,最终铺就成作品的底色。李绿野闲暇时喜欢旅行,他醉心于在旅行中去观察在不同的地域,人们不同的生存方式。他谈到云南红河地区的苦聪人,他们上世纪六零年代才迁出大山,并归属拉祜族的一支。在那之前,他们一直过着刀耕火种的原始生活,所以这些人的思维逻辑和现代人一定是迥然有别的。类似这些,他在旅行中见到的形形色色的人都带给他全新的启发。虽然彼此的生活形态不可置换,但共通之处在于同为行走在大地上的人,相互间可以推想。

李绿野感慨道:“你要知道这个地球上还有另外一些人,他们在用着和你完全不一样的生活方式和思维方式存在着,所以我们特别习以为常的经验并不是唯一道理,由此可以打开自己,我觉得这个意义对我来说挺大的,见天地,见自己。”诸如此类,从活泼的体验出发,而非挂靠某些僵硬的观念,这大概可以说明李绿野艺术创作的源头。然而,就像草料在牛的胃里,未经反刍就不能消化,人在世上的每一天,目之所见、耳之所闻,在未被触动和理解之前也只是一些缥缈的画面和声响,并不能称为体验,更不能激发创作的冲动。这种意识保证了他作品的真实和丰厚,每一件都带有存在的痕迹,这也正是能唤起人们共鸣的地方。另一层,但凡活着,就会有连绵不绝的感受,这也是创作所需的永不枯竭的泉眼。李绿野曾有一件作品叫《半亩方塘》,取材自南宋大儒朱熹的诗,末后两句是:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”似乎也印证着他这方面的自觉。但同时,赤裸裸地把体验表达出来也远非李绿野主张的艺术。他拒绝“看图说话”和“图案化”的艺术表达,十分看重“内化”这一过程,相当于把既往的体验存入深处,经历漫长的发酵和提纯。这需要时刻保持感官和心智的敏锐,更需要一种酿酒时的耐心。如此,那些日常的点滴积累才有可能在某个时刻从心底浮上来,沿着手掌流注进作品,在精心揣摩的形式感之下,成为某个造型、某个弧度,或者只是作为创作时的某种心境渗入作品,成为弥漫其上的一种氛围,同时耐心地构建起他个人艺术创作中的秩序。

如此这般,丰沛的感受力固然为作品带来了鲜活、真挚的力量,但如果局限于此,长久下去作品也会变得单薄,缺乏省思的深沉。不过这一问题对李绿野来说并不存在,他保持着广泛阅读的习惯,哲学、文学都在范围内,聊天中他随口就能背出庄子里的段落。他对自然科学也很钟爱,像是夸克、弦振理论、史瓦西半径,甚至葛立恒数、tree(3)等十分晦涩的数学概念都会兴致勃勃地琢磨一番。当然,演绎的过程并不是他关心的,他声称自己感兴趣的是其中“形而上的部分”,因为抛却了“具体”的科学更接近于艺术。所以,不管哲学、文学还是科学,最终都会回到艺术,以艺术为参照,并统统都转化成创作的养料。

总之,先哲们的智慧为他开启了无数个窥看未知的孔洞,不断把他抛出原有的观念世界,使他经常处于一种新生的震颤中。回想起来,李绿野认为这种专业外的学习带给他的远比贾科梅蒂、布朗库西还要多。他迷醉于前人对未知所做的探索,此刻都是在为他点灯照明,面对这些,他无法不感激且谦卑。按李绿野所说,他的作品内核是“人的处境”。拆开后是两个方向,一是社会处境,即人和人的关系;另一个是自然处境,人和自然的关系。孵化内容不是轻松的事情,同样困难的是,还要把它装进一个恰好的形式里,所谓“恰好”,其实也是“必须”,非此不可以让手中的泥巴说话,非此不可以让作品发光。结构、体态、厚薄都要极尽精确,“增之一分则太长,减之一分则太短。”确切来说,一件作品不是被创造出来,而是原本就已存在,艺术家要做的就是把它从沉睡中唤醒,用自己的心和手再次擦亮它。很早之前,李绿野看到了老家附近的具茨山岩画,确切来说那不是画,而是山石上的一些孔洞,或大或小地排列在一起。也许先民向上天祈祷时的工具,也许是敲击兽骨的痕迹,当然也有可能是其中族群里的某个人在闲暇的下午觉得无聊,凿出那些孔洞来盛放遐思。它们排列组合形态和并不明其何所用的未知,给李绿野留下了难忘的印象,但那时,他还并未意识到这些孔洞将会在自己生命中激发出何等微妙的回响。临近研究生毕业时,沉浸在创作中的李绿野忽然想起了那些孔洞,他意识到属于自己的第一个“符号”诞生了。接下来,第一件“黑洞”作品—《高高的家》很快被雕刻出来。作品里,一只赭黄色的小鸟卧在一棵大树的枝干上,大树木叶尽脱,仅余枝干,微向左倾斜着,小鸟卧于右侧的树枝上,保持着一种视觉上的平衡。元素非常精简,但一种无法遏制的流离感已经呼之欲出。视线的最高处,小鸟的头部整个隐没在阴影里,有一种无法言说的苍凉,显得触目惊心。按李绿野的说法,这件作品隐喻了这样一个事实:“我们的楼房越盖越高,比鸟儿的家还要高,但无论如何我们都不会忘记地面的踏实,正如鸟儿不会忘记天空的无垠。”我私心认为前一句话就已经是全部的意蕴,后面的一句是他刻意加上的安慰。此后,他一发而不可收,黑洞系列成了长长的一大串。后面的作品里,他不停地把黑洞赋予人类及动物的面部。从生物学上来说,整个身体里,脸部是最承载信息最密集的部位,我们习惯于从他人的眼睛、表情识别对方的内心情绪。但此刻,面部已被抹去,原有的位置成了一个废墟,甚至比废墟更空虚,像一个绝对的零。在此情形下,按说我们应该会陷入盲人般的惶惑。然而并不,我们开始从其余的地方捕捉情绪,譬如作品中人物的形态、动态、手持的、背靠的事物等,我们反而更能从这些细节之上感知到更多意味。由此我们再看回那些脸部,会惊讶地发现那黑洞里浮现出了表情,忧郁的、愤懑的、隐忍的、甚至扭曲的,只不过这些表情全是我们赋予,是我们自己,我们已经不知不觉间参与了李绿野的工作,和他一道完成了这件作品。这就是李绿野的出色之处,他消解掉具体的指向,从而让作品拥有了无数个方向。这正是他所崇敬的大师布朗库西的主张:少就是多。创作者要通过尽可能精炼的形式,去挖掘出本质的、被隐藏起来的真实。在作品《我们不能靠岸》中,一人一狗坐在一条船上,整体看上去像一座微小的山。人物和小狗都冲着观众,似乎有什么话要说,但从两者安静的姿势来看,那绝非呼告或呐喊。这不正是所有人类的境遇?辛勤劳作着,用尽了一生,但彼岸终究还是无法抵达。在这里,李绿野的“温柔”又开始泛滥:那条船是柔软的,像是羊皮筏或者气垫船,坐在里面不至于被硌疼。他还是舍不得让人类一直苦下去,即便是一趟无望的旅程,至少在途中还可以躺下来休憩,并且身边还有一个伙伴。

涉水系列同样充盈着这种温柔,“涉水”,顾名思义象征着“追寻”。在仅有的两件作品里,时刻闪烁着希望之光。《夜航》中,人物被一只海星抓着,似乎就要飞起来。《天梯》里面,人物则正坐在梯子上休憩,虽不知何时可以攀爬至顶,但不用担心,一只潜水头盔正戴在人物头上,他可以大口呼吸,养足气力,再做一次冲锋。如果说黑洞系列是弥漫着哲学意味的个体性感受,氰化物系列就更像是从某个截面上对人类所作的整体性反思,显示了李绿野骨子里儒家的一面。氰化物绝非只是字面意思,它是一个隐喻。出于人类的野心和生存需要,我们利用自然规律造出各种稀奇的事物,然而有些时候,或是对其疏于管控,或是有人故意为之,致使其反过来伤害我们,演出一幕幕自噬其身的闹剧。在这个系列的作品中,黑洞退出,人和动物无一例外地都戴上了防毒面罩,在一团浓雾中做着惯常的事情,既滑稽又感伤。作品《方舟》中,一人坐在船头,注视着另一头的一盆仙人掌,仙人掌颜色萎黄,也是一幅中了毒的模样。这幅作品典型地传达除了氰化物系列的精神,也暗含着对人类脆弱性的揭示:历经千万年的拼杀,人类终于站在了万物的顶端,但真的如此吗?且不说海啸、地震之类的灾难,仅一个小小的病毒就足以让人类丢盔弃甲。所以,所谓强大和脆弱,也只是相对而言。在当下,这种思考尤其显得可贵。

沿着这个话题,我们谈到了近两年来的感受,李绿野用了一个非常准确的词语:失重。换言之,人处于一种悬浮的状态,立脚不住,进退失据,总之不能自主。甚至连时间流逝的速度都在加快,同时刻度也在变得暧昧:从前的年、月、周、日,现在被划分为了一个封控周期或一个隔离周期。而这周期的前后是巨大的反差:繁荣和凋敝轮番上演,周而复始。某种程度上,这有点类似于《三体》中的恒纪元和乱纪元。生活重心失去,没有了诸如公司、家等明确的目的性指引,熟悉的轨道被悬置,人们好像脱离了引力的星体,在巨大的未知里漂浮。而这种感觉也是李绿野下一个阶段作品的灵感来源。说回到氰化物,李绿野认为人类的思想同样也可以视之为氰化物。我们自懂事起便会听到各种各样的道理,接触无数前人的观念,它们都在试图影响并控制我们,对待这些,应该保持必要的警觉,不可以偏听偏信,甚至经过自己的一番过滤,这就是李绿野坚持的“对共识和经验保持怀疑。”

论理,从那些渗透着悲剧色彩的作品来看,李绿野大概不是一个快乐的人,但事实上正好相反,他旅行、打牌、骑摩托,潇洒惬意。当被问及自己的底色时,他给出的两个字是:“悲壮”,相比“悲凉”的一味沉溺,“悲壮”明显是行动派的,显得勇敢许多。尽管他同意人生的尽头注定是“白茫茫大地真干净”,但这并不妨碍要生动、及物、用力地活着,就像月亮中受罚伐树的吴刚,虽然桂树永远不倒,但在每一次挥动斧头的动作中,他获得了一种胜利的快感,足以使心灵明媚。大概是出于这种信念,他才把这种底色深深隐藏起来,他不会把事实不管不顾地抛出,因为那太“血腥”了。他希望自己的作品是婉转的、举重若轻的,是用一只仓皇乱飞的蝴蝶说出即将来临的一场暴雨。

雕塑是一项体力活,累是免不了的,但这么多年来,李绿野依然对它怀着孩童般的热情。最根本的原因是他认为雕塑这一动作和身体的连接最为紧密,它去掉了诸如画笔之类的介质,直面最原始的泥土,并且和它来“较劲”,这不正是身体和大地之间的关系吗?想一想,通过自己的双手将泥土凝结为一个从未见过的形体,这是多么迷人的事情。李绿野有一个习惯,给自己的作品配上一段文字,在2021年的一件名为《无意识界》的作品中,配文是:

文字出自《庄子·逍遥游》,说的是宇宙的无垠。在这片令人惶惑的广漠中,人类如此渺小,但拉近了看,每个人似乎都在忙着天大的事情,种植、采摘、平整土地,憧憬着即将来临的收获。就像工作室里的李绿野,正用他糊满泥巴的手,捏着一把刻刀,走向下一个让他兴奋得要跳起来的形象。

1988年生于河南省郑州市;2012年毕业于云南艺术学院,获文学学士学位;2015年,毕业于云南艺术学院,获艺术硕士学位(MFA)。现工作、生活于昆明。

个展(部分)

2022年6月,“万有引力”李绿野&范睿晨双个展(厦门 厦门时代美学馆)

2021年3月,“形而上,道成器”李绿野×LLADRO×刘允泰雕塑艺术展(银泰中心inn 成都)

2020年10月,“黑洞笔记”吴允铁×李绿野双个展(厦门 厦门时代美学馆)

2018年4月,“不具真相”李绿野个人雕塑展(昆明 1911文创空间)

群展(部分)

2022年9月,Hi艺术“新雕塑2022”(深圳 海上世界文化艺术中心)

2021年4月,“艺术启示录Ⅱ”(深圳 主办方ARTCLOUND)

2020年5月,“告诉我TA的样——在附近消失前”群展(上海 南希艺术画廊)

2019年8月,ARTCLOUD全球原创艺术中心开幕联展(深圳 iADC国际艺展中心 )

2018年12月,深圳艺博会。(深圳深圳会展中心)

2017年3月,2017香港亚洲当代艺术展(香港 港丽酒店)

12月8-11日

与您相约广州设计周

广州保利世贸博览馆

京砖馆3E01

一起期待惊喜呈现!